buracos e gosmas: sobre a traição da Mãe e a aproximação à costela de Adão

[decodificação #1] desenterrando a crítica feminista ao pós-modernismo

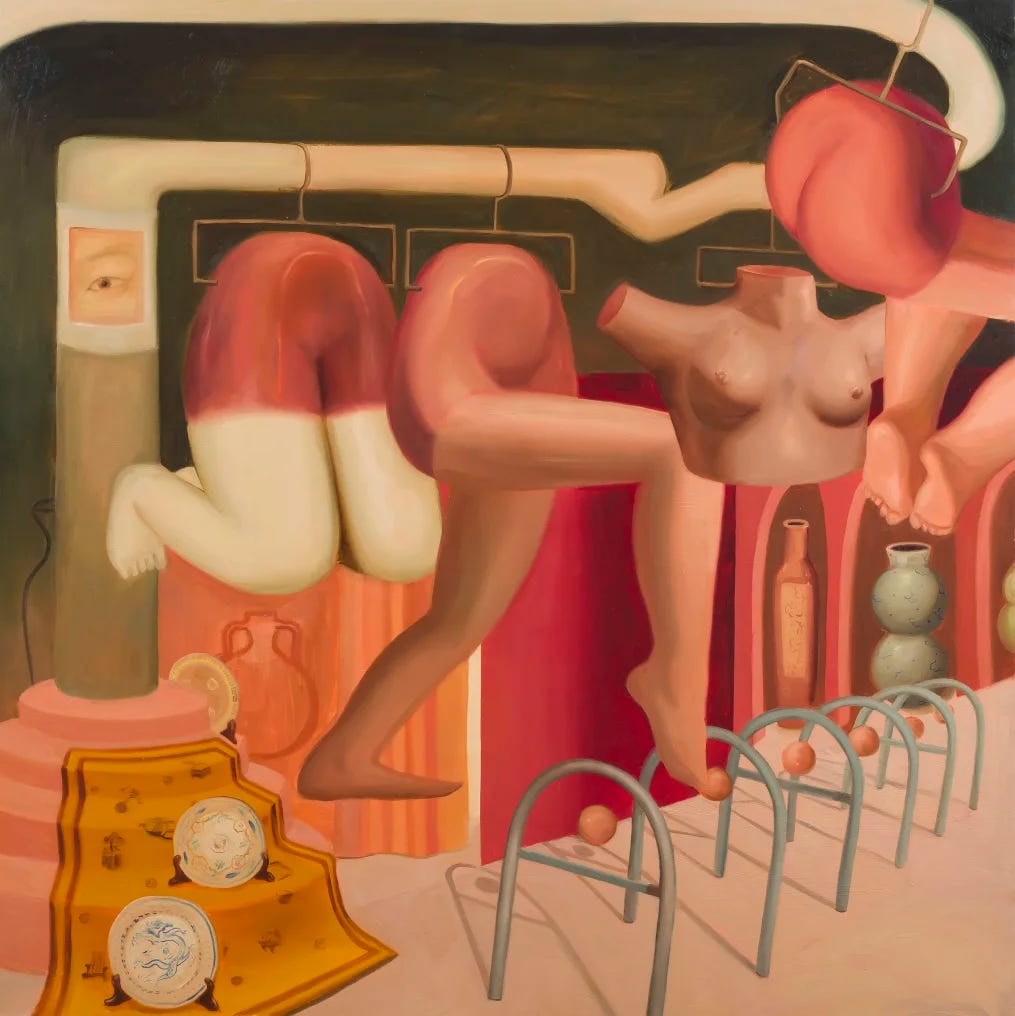

Inaugurando a seção decodificações, a tradução de hoje é a introdução a Nothing Mat(t)ers: a feminist critique of postmodernism, de Somer Brodribb, obra publicada em 1992 pela Spinifex Press.

É 2024 e ainda sentimos que falta muito para lermos, muito para escrevermos e um outro tanto para descobrirmos. O fato é que algo se perdeu (ou foi enterrado) das produções feministas comprometidas com a análise da realidade material das mulheres ao longo do tempo, o que não deveria ter acontecido, não fosse 1) a cooptação do nosso signo de luta pelo pensamento pós-moderno neoliberal e 2) a traição de mulheres que, uma vez inseridas dentro do espaço acadêmico, optaram por dar continuidade ao projeto patriarcal implicado na produção de conhecimento, a fim de ficarem com alguns louros. Essa autoanálise é importante para compreendermos em que lugar estamos hoje.

Em 1992, ano da primeira publicação de Nothing Mat(t)ers, a academia (e o mundo) era muito diferente do que é hoje, após mais de 30 anos. O pós-estruturalismo já era bastante canonizado dentro das universidades, mas a fagocitação do feminismo por parte dele ainda era incipiente. Essa é a denuncia de Somer Brodribb e o cenário que a estudiosa descreve. Uma denúncia que parece prever o quadro distópico que presenciamos hoje através da cooptação, institucionalização e mercantilização do feminismo, do apagamento sistemático do marcador sexual nas políticas públicas mais recentes e do sufocamento de mulheres críticas de gênero (e suas teorias) nas universidades e na vida pública.

É justamente no momento em que mulheres conseguem se apropriar de uma fatia do espaço de produção de conhecimento que uma reação imediata por parte do sistema começa a ser desenhada. Brodribb investiga aqui o papel de homens consagrados na ciência como Sigmund Freud, Jacques Lacan, Michel Foucault, Jacques Derrida e Gilles Deleuze (entre outros) no processo de desumanização e transformação da mulher em substância amorfa através do discurso científico, por meio da teoria Psicanalítica e da filosofia da Desconstrução. Ela também discute o papel de outras mulheres que, de dentro da academia, prosseguiram com esse projeto masculinista praticando a traição da Mãe a favor do Pai, abrindo mão do feminismo e das mulheres e contribuindo com o impulsionamento de teorias patriarcais em favor do desmantelamento do conhecimento de matriz feminina (e feminista).

Proponho, aqui, que pratiquemos o exercício de cavocarmos as produtoras dessa crítica feminista ao pós-modernismo. Que tenhamos curiosidade com as bibliografias, onde há tanto material rico ainda desconhecido. Que consigamos trazer à tona mais e mais autoras que pararam no limbo do conhecimento ao defenderem nossa classe sexual. Que sejamos capazes de recuperar os escritos de uma tradição de enfrentamento que foi, infelizmente, invisibilizada, soterrada. Uma tradição que temos a chance hoje de resgatar, reler e transformar em ferramenta, forma de comunicação, forma de organização de pensamento e práxis.

Ainda, para que conheçamos um pouco mais sobre a autora canadense (cujas informações encontradas não foram muitas), sua biografia, disponível no site da Spinifex Press, conta que:

Somer Brodribb ensinou teoria feminista e política em universidades canadenses na década de 1990. Sua experiência de retaliação é descrita em “The Equity Franchise”, CCLOW, Women’s Education, 1996, e discutida por Dorothy Smith em seu capítulo “Texts and Repression” em Writing the Social.

Hoje vive na Inglaterra, e sua ficção curta aparece na Welsh publisher, Cinnamon Press, em Momaya 2011 e na The French Literary Reviews.

Nothing Mat(t)ers foi sua dissertação de doutorado, tendo grande parte sua escrita enquanto ela estudava teoria feminista na O.I.S.E [Ontario Institute for Studies in Education] e trabalhava como editora com a revista Resouces for Feminist Research.

Espero que aproveitem a leitura! (Não esqueçam de se inscrever aqui no substack pra dar aquela força pro rolê e compartilhem com outras pessoas pelas redes.)

O labirinto

Dionísio, o “cavalheiro”, manipulador espirituoso, mata mulheres sutilmente. O Desejo pela Aprovação Masculina, sob sua direção, causa perda do senso de distância do Possessor. A mulher que possui o Desejo pela Aprovação Masculina deseja a aprovação de seu deus pois ela o ama assim como a si mesma. Ela e ele, afinal, são dois em uma mesma carne. Ela e ele são uma só mente. Ela se perdeu de seu si mesma na casa dos espelhos dele e não sabe quais rostos vê em suas beatíficas visões.

É dessa forma que Dionísio leva mulheres à loucura com sua a feminilidade, que parece ser um contraponto à severa masculinidade de Apolo (Daly: 1978, p. 69).

XIII

Não merecemos sua beleza,

Você é belo como o sol,

Você é o Mestre feito mulher.

(H.D., “The Master”)

Em seu poema, “The Master” (1981), escrito entre 1934-35, H.D. evoca sua relação com Sigmund Freud enquanto amiga e paciente. Tribute to Freud (1956), de Hilda Doolittle se desenvolve a partir de seu respeito, admiração e, obviamente, adoração por Freud. O poema se refere à revelação, feita pelo “Mestre”, da origem e do significado da bissexualidade de H.D. e à sua gratidão. O que H.D. deseja, então, é que o “ancião” seja recompensado tornando-se uma mulher, o que ele deve ter chegado perto de se tornar, afinal, de que forma ele poderia saber? Ou, como Mary Daly diz, “ela o ama como a si mesma” (1978, p. 69). Em “The Master”, Freud/Deus dá à poeta seu autoconhecimento “explicando” sua bissexualidade. No entanto, ele a proíbe dos desejos “infantis” de profetizar e se encontrar com a Mãe. De alguma forma, ela tenta satisfazer esse desejo transformando-o nessa Mãe: Freud se torna a Deusa, o Mestre se torna Mulher. Desse modo, H.D. tenta controlar parte da dominação à qual está submetida. Rachel Blau DuPlessis em “Romantic Thralldom in H.D.” descobre que ela “estava vulnerabilizada pelo poder do que ela denominou ‘héros fatal’, um homem que ela enxerga como similar a ela em espírito, um artista, um curador, um psíquico. Repetidas vezes essa figura que ela conspira para criar a trai; repetidas vezes ela foi reduzida a fragmentos dos quais sua identidade fora, mais uma vez, dolorosamente reconstruída” (1978, p. 179). H.D. foi uma figura chave na Escola Modernista, e eu estou certa de a “escravidão romântica” sofrida por ela é replicada nos encontros feministas com o pós-modernismo, o pós-estruturalismo e a desconstrução. H.D. tentou transformar o Mestre Freud em uma mulher, mas nem mesmo sua magia poderia retirá-lo de cena. Retirar o falo de cena.[1]

O pós-modernismo é um vício do repertório masculinista na cisão mente/corpo e no peculiar rearranjo da realidade enquanto Ideia: uma essência atemporal e uma forma universal. Quando mulheres aparecem na filosofia francesa como os buracos e a gosma de Sartre (Collins e Pierce: 1976) ou como os corpos sem órgãos de Deleuze (Guattari e Deleuze: 1983), a mente – e a matéria – é masculina. Platão respondeu à pergunta do Ser presenteando a verdadeira realidade com o reino das ideias; o mundo da razão possui apenas a aparência da realidade. O pós-modernismo não é menos metafísico: aqui, também, a ideia absorve e nega toda a presença física do mundo. Essa tendência particular não é nova ou original no pensamento patriarcal: o Collège de France e a Escola Freudiana, que a criaram, tomam as políticas cartesianas como respeitadas tradições. Julia Penelope revelou a “agenda patriarcal linguística” (1990, p. 17) da Académie Française, que foi fundada pelo Cardeal Richelieu em 1635 com o propósito de criar uma gramática que pudesse corrigir as mulheres. As instituições, bem como os textos patronos do pós-modernismo, excluíram e expulsaram mulheres, incluindo Simone de Beauvoir e Luce Irigaray. A regra é que apenas um homem pode figurar como uma mulher. Derrida cria a mulher Veronica – “imagem verdadeira” em Latim medieval – como uma representação da transparência do significado. Ele, então, a desconstrói ao mesmo tempo em que denuncia feministas por a definirem: Veronica deve ser dele e deve ser apenas aparência. Ela deve ser apenas (a aparência) dele. Ela deve ser convocada a aparecer, mas não deve convocar o Collège, fique claro, à política, à responsabilidade ou à justiça. De todo modo, uma vez no tribunal, o bufão Lacan ordena que a lei é o falo e que a mulher não deve falar; Lacan irá falar em seu lugar, portanto, já que apenas um homem pode representar uma mulher.

Uma vez satisfeito em controlar o corpo e os movimentos dela, uma vez saciado em criar imagens dela e então ordená-la a conformar seu corpo a elas, o Mestre do Discurso agora deseja cumprir a mais divina das missões: criá-la à sua própria imagem e semelhança. O que é, em última instância, aniquilá-la. Essa é a solução narcísica do problema do Outro. Mas para fazer isso, criá-la à sua própria imagem e semelhança, ele deve ser capaz de tomar a sua imagem, educando-a para a similaridade e a deferência. Tomar seu corpo, tomar sua mente e, agora, tomar sua imagem. Mas a tarefa de tomar a imagem das mulheres é imprudente. Em seu sonho narcísico ele alucina e, mesmo que nós digamos que isso é uma ilusão, ele questionará: “De onde surgiu a ilusão da mulher? Que gênio maligno deu a ideia da mulher no homem?” Em suma, a masculinidade New age de alquimistas auto-iludidos e metamorfos não é uma boa estratégia. Há algo irredutível em Veronica, apesar de tudo, como eles sempre suspeitaram. Ela os deixa cientes de que mulheres são concretas.

Foucault teria escrito sobre mulheres histéricas, Lacan tentou escrever assim como uma histérica (Clément: 1983; Derrida: 1978a; e Deleuze e Guattari: 1988), escrever sobre ser uma mulher. Na seção “Memórias de um feiticeiro, III” Deleuze e Guatarri escrevem que “talvez o devir-mulher possua sobre todos os outros um particular poder de introdução, e é menos a mulher que é feiticeira e mais a feitiçaria é que passa por esse devir-mulher”[2] (1988, p. 248). Esse aprendizado masculino é uma espécie de talismã para amedrontar as feministas contemporâneas (antes conhecidas como “histéricas”)?[3] Associada a isso existe a curiosa omissão da figura da feiticeira na História da Sexualidade de Foucault, seu intrigante ponto de partida. A scientia sexualis a ignora, mas começa logo após a caça às bruxas. Todavia, foi a nova imprensa que possibilitou a disseminação de indícios precisos dos quais os inquisidores pudessem extrair confissões. O Malleus Maleficarum, o primeiro texto pós-moderno, padronizou a histeria patriarcal que acometeu as feiticeiras.[4]

Qual é o significado dessa particular ideologia de dominação masculina? Que coincidência: o sujeito é agora anulado por magos ocidentais mesquinhos e dissimulados enquanto os movimentos de libertação das mulheres, negros e do terceiro mundo reivindicam suas vozes (Hooks: 1991; Hartsock: 1990; Chistian: 1988; Barry: 1990; de Lauteris: 1989; Lazreg: 1988). Gallop (1988, p. 100) argumenta que o pós-modernismo “desfalicisa o modernismo para que homens possam reivindicar sua relevância. Se o modernismo é, ele mesmo, uma defesa contra o feminismo e a ascensão de mulheres escritoras, o pós-modernismo é uma defesa mais sutil, erguida quando o Modernismo não mais tem mais a capacidade de se sustentar.”

Sabemos que estamos em um mundo onde a política é a separação do público e do privado, e que a figura dos homens[5] – dos homens ocidentais – está em todo lugar. Ele é fascinado e, ao mesmo tempo, entediado por sua própria figura. Seu ponto de vista – sobre ele mesmo e sobre nós – está diante de nossos olhos: esse narcisista nocivo situou seu conhecimento acima de nosso desejo de saber. Eu procuro alcançar meu corpo, mas essa coletânea malestream [6] (O’Brien: 1981, p. 5) se impôs entre minha experiência e minha reflexão. O acesso ao conhecimento formal é mediado pelo Mestre (Le Doeuff: 1989, pp. 100-128; Lorde: 1981). O caminho é bloqueado para mim e para outras mulheres por essa figura masculina que é um ponto de referência, de reverência. E eu preciso criar argumentos que soam estranhos aos meus ouvidos: os de que mulheres existem e são sensatas. Apenas o conhecimento do corpo masculino e da mente masculina é considerado essencial. O feminino é não-essencial, o feminino é essencialista. E contradizer isso, falar contra a cultura masculina, é inculto. Os Mestres do discurso também disseram que é preciso ter uma grande dose de sofisticação para falar como uma mulher, e que é melhor, evidentemente, deixar isso para os homens. Os textos deles brincam e desfilam com uma feminilidade histérica, com a melhor das intenções é claro, para nos ajudar a superar tanto a categoria de mulher na qual nos metemos, quanto a ideia neurótica de que nós somos capazes dizer a verdade. Ou ao menos a ideia de que sabemos quando eles estão mentindo. Falar, escrever e contar histórias fora da academia: é disso que estamos sendo proibidas. O Mestre quer manter a narrativa para ele mesmo e está disposto a explodir toda a estrutura do discurso se começarmos a falar. Eles não querem ouvir nossas histórias: ouvir histórias sobre o incesto e o estupro de mulheres quase custou a carreira de Sigmund Freud antes dele decidir que elas eram apenas fantasias femininas de desejo pelo pai. Ele comprovou a existência do subconsciente feminino e negou nossa realidade: sua teoria da psiquê e da sexualidade humana é um ato de medo e traição. E ele nos disse: “isso não aconteceu, você inventou, você quis, você fez isso consigo mesma”. Qual é a Narrativa do Mestre? A de que nós não somos capazes de dizer a verdade, a de que nós não somos capazes de distinguir a diferença entre nossos direitos e os erros deles. Não somos capazes de dizer.

A afirmação de que apenas sexo é poder, a atribuição da criatividade ao sexo masculino e a interpretação de que toda criatividade é sexual – isso tudo é estética patriarcal.[7] A paixão patriarcal enxerga o sexo violento como um ato criativo essencial, mesmo em termos estéticos, através de uma espécie de transubstanciação metafísica. Essa é a crença romântica de que o sexo com o Mestre pode produzir o espírito artístico na aprendiz. A criatividade masculina nasce, dessa forma, em outra pessoa; a obra dela ganha profundidade através da transgressão violenta de seus próprios limites. A varinha mágica do Maestro, o carismático pênis, é o condutor da verdadeira arte. Grandes obras só podem ser produzidas através de uma jornada de sexo violento e sórdido que revela e traz à existência a verdadeira natureza do outro: a degradação. Só é possível criar através da dor e do sexo. O Mestre superior, é óbvio, cria a dor no outro e deixa sua própria marca deixando marcas. Aquilo que é central na ideologia do estupro da artista é que a matéria é desprezível e precisa ganhar uma forma. A dele. A matéria deve ser recriada pelo homem. A mãe precisa ser recriada a partir do, e como o, masculino. A mãe é dissociada da criatividade e da comunicação. A carne é criada a partir da palavra de deus, e não através do corpo da mulher. A criação requer a destruição, essa precisa daquela, a consciência é hostil a todos os outros. Homens são hostis e criativos; mulheres são, às vezes, um bom material.

Para nós, então, falar é difícil, e parece que devemos nos deslocar da amnésia para a afasia enquanto partes de nossa consciência soam irreais para nós. Perda da memória e perda do discurso: é como se não pudéssemos falar e não pudéssemos nos lembrar ao mesmo tempo. Ser inteiramente consciente é perigoso. A memória das mulheres, a linguagem das mulheres, o corpo das mulheres e a sexualidade das mulheres foram anulados na tradição patriarcal que tem aterrorizado o sexo feminino. O que nos permitem, encorajam, coagem a e nos recompensam por fazer é amar o sexo masculino e a sexualidade masculina: as garotas más são as únicas que não o fazem, correndo o risco de trazer à tona a raiva aos homens e o medo às mulheres. Como escreve bell hooks: “A ideologia da supremacia masculina encoraja as mulheres a acreditarem que não têm qualquer valor e que só obterão valor ao relacionarem-se com os homens ou ao unirem-se a estes. Ensinam-nos que as mulheres são inimigas "por natureza", que nunca existirá solidariedade entre nós, pois não conseguimos, não devemos unir-nos umas às outras, nem o fazemos.”[8] (1991b, p. 29).

O pós-modernismo exulta o esquecimento e a desconexão das mulheres; ele não possui modelos para a aquisição de conhecimento, para a criação de conexões, para a comunicação ou para a expansão global, o que o feminismo fez e continuará fazendo.[9] Você precisa se lembrar para ser presente para o outro, para ser justo, para criar sentido. Mas o “amante demoníaco” não fará isso. Robin Morgan reconhece o porquê:

Se eu tivesse que nomear uma qualidade genial do patriarcado, seria a compartimentalização, a capacidade de institucionalizar a desconexão. O intelecto decepado da emoção. O pensamento separado da ação. A ciência cindida da arte. A terra dividida; fronteiras nacionais. Seres humanos categorizados por sexo, idade, raça, etnia, preferência sexual, altura, peso, classe, religião, capacidade física, ad nauseam[10]. O pessoal isolado do político. O sexo divorciado do amor. O material rompido do espiritual. O passado repartido de um presente desvinculado do futuro. A lei desanexada da justiça. A visão dissociada da realidade (1989, p. 51).

Feministas como Anne-Marie Dardigna (1981) e Andrea Nye (1988) expuseram como a teoria psicanalítica se recusa a reconhecer a angústia das vidas das mulheres e as histórias de brutalidade que ameaçam a reconciliação necessária do filho com o Pai através da herança do privilégio. Como Nye argumenta, “o self masculino imaginário é ameaçado não por uma animalidade maternal fusional, mas pela sempre-presente possibilidade de novas acusações vindas de mulheres violentadas; não pelo nada da intersubjetividade, mas pela empatia que o fará vulnerável às experiências dos outros” (1988, p. 161). A recusa a sentir por ou com as mulheres e a rejeição da solidariedade com as mesmas é o que assegura o acesso do filho ao poder do Pai. De fato, o Mestre de Viena situou a voz da consciência no outro – na voz do pai assassinado que, com dificuldade, se torna a voz interior externalizada – de modo que o ego pertence a um sujeito, mas a consciência só se fundamenta a partir de uma ameaça externa de retaliação pelo assassinato (Freud: 1913). Obviamente, o ego e a consciência não se conectam aqui!

De acordo com Dardigna, [11] o fascínio pelo pai todo-poderoso é o centro do desejo masculino (1981, p. 188). Desejar uma mulher é, de alguma forma, reconhecê-la, e isso o ameaça através da perda do controle sobre as divisões que ele fez em sua vida entre sua mente e seu corpo, sua razão e sua emoção; entre as mulheres que ele usa para o sexo e as mulheres com quem ele conversa sobre pós-modernismo; e as mulheres que ele critica, sem ousar confrontar o Pai. Como Wendy Holloway (1984) demonstrou, ele impede, toma e não alcança o desejo social, sexual, emocional e político dela: por demandar muito esforço, ele não a satisfará. Negar o desejo das mulheres, política ou sexualmente, faz parte do jogo de poder masculino. A reescrita da história da criação de Freud por Andrea Nye (1988) fala do medo masculino da vingança do pai e da deserção dos poderes patriarcais: se aproximar de mulheres significa perder poder econômico e político.

Havia uma família liderada por um bruto e autoritário pai, que em segredo tinha o hábito de abusar de sua esposa, de suas filhas e de quaisquer mulheres que estivessem sob seu poder. Às vezes ele até abusava de seus filhos. Seus filhos eram inquietos a respeito de seu pai e de outros homens, mas eles mesmos eram homens. Por essa razão, eles sabiam que deveriam respeitar o pai, aprendendo a ser como ele. Um filho, no entanto, ouviu sua mãe, sua ama e outras mulheres conversando. Ficou aflito. As mulheres lhe contaram dos crimes que seu pai e outros homens haviam cometido contra mulheres e sobre seu sofrimento. Mas esse filho era também um homem. Ele sabia que teria que se tornar um pai. Então fez uma descoberta. Havia apenas uma solução. As mulheres estavam mentindo; estavam apaixonadas pelo pai e queriam ser seduzidas. Elas apenas criaram uma fantasia em que o pai as maltratava. Agora, o filho sabia que também era culpado; suspeitou do pai por inveja. Então, arrependeu-se. Agora, todos os filhos poderiam, juntos, celebrar a memória do pai e regozijar o fato de que o pai não cometeu erros. Agora, eles poderiam seguir os passos do pai, e se acusações fossem feitas por mulheres ou quaisquer filhos mais novos que as dessem ouvidos, os homens deveriam saber o que dizer (1988, p. 159).

Dessa maneira, Freud sentiu que chegou ao âmago do mistério da angústia feminina: misteriosa pois mulheres não eram reais para ele. A psicanálise lacaniana também diz que queremos dizer “sim” quando dizemos “não”: “a tensão entre o desejo oculto é o mais declarado terror do incesto” (1953, p. 12). Na verdade, o mito freudiano edipiano alerta aos homens sobre o risco de amarem suas mães: a morte enquanto Pai é a morte do Rei.

Suzanne Blaise argumentou que a opressão atual das mulheres não seria possível sem a morte e o assassinato da mãe. Em Le rapt des origines ou le meurtre de la mère, De la communication entre femmes, Blaise (1988) mostra como o assassinato da mãe pelo homem e o massacre do valor da fêmea e do maternal está continuamente disseminado entre as mulheres. Delineando quarenta anos de experiência no movimento de mulheres da França, ela demonstra como o assassinado original da mulher pelos filhos homens possui sérias repercussões na comunicação entre mulheres – política e pessoalmente. Ela reconsidera as divisões atuais, impasses, traições e denúncias violentas entre mulheres sob essa luz. Claramente, nossa relação com outras mulheres, com nosso sexo – simbólica e politicamente –, é cheia de consequências em nossa sexualidade. Blaise questiona o que significaria para o corpo pessoal e coletivo de mulheres o reconhecimento de que as políticas sexuais são também políticas de matricídio (1988, p. 11): “Para possuir a mãe, o homem destruiu a mulher; para possuir a filha, ele destruiu a mãe” (1988, p. 10).

Feministas começaram a pensar sobre os efeitos, na sexualidade feminina, das feridas na relação entre mãe e filha. As mães também foram filhas e essa questão precisa ser considerada no tempo geracional assim como no tempo físico, como Luce Irigaray (1981, p. 65) demonstra:

Eu já te conheci de outra forma que não perdida? E a causa de seu desaparecimento não estava em mim... Eu recebi de você apenas seu esquecimento de si, enquanto minha presença permitiu que você se esquecesse desse esquecimento. Então, com minha aparência tangível, eu redobrei a falta de sua presença.

Mas o esquecimento lembra a si mesma quando o memorial desaparece. E aqui está você, esse pôr do sol encarando o luto sem recordação. Empenhado com um vazio que não evoca memória alguma. Que grita para o próprio eco em repercussão. Uma materialidade ocupando um vazio que escapa a seu alcance.

Irigaray também argumenta que as similaridades e as diferenças entre as mulheres deveriam ser nomeadas. No entanto, precisamos superar nossa afasia e nossa amnésia para falarmos o que pensamos e vivermos nosso tempo. Em escala temporal, o sexo é um ato momentâneo, enquanto a procriação é duradoura. Remediando a afasia, Irigaray “1985d) escreveu “When our lips speak together”. Relembrando o nascimento, Mari O’Brien (1981) mostrou como a reprodução biológica é a substrutura da história humana, a unidade do tempo natural e cíclico. Identificando a negritude e a branquitude, bell hooks recarrega os circuitos da comunidade, do “lar” (1990, pp. 33-50) e dos espaços de resistência.

Contudo, tais críticas à misoginia da teoria masculinista foram interrompidas, detidas. Julia Kristeva, autoproclamada “pai da semiótica”, introduziu a mãe fálica: o falo se torna a mãe de todos nós no reaarranjo mágico da supremacia masculina realizado por Kristeva. Seu trabalho é amarrado à fórmula lacaniana do desejo e da afasia feminina.

Em um nível mais profundo, uma mulher não pode “ser”; isso não pertence à ordem da existência. Resulta que uma prática feminista só pode ser negativa e só existe para que digamos que “aquilo não é isso” e que “aquilo ainda não é isso”. Em “mulher” eu vejo algo daquilo não pode ser representado, algo do não dito, algo acima e além de nomenclaturas e ideologias. Há alguns “homens” que são familiares com esse fenômeno; isso é o que alguns textos modernos nunca param de indicar: testar os limites da linguagem e da sociabilidade – a lei e sua transgressão, o domínio e o prazer (sexual) – sem reservar um deles para os machos e o outro para as fêmeas, a partir da condição que nunca é mencionada. (Kristeva: 1974/1981, p. 137, 138)

De acordo com Kristeva, dizer que mulheres existem é uma afirmação essencialista, mas o nada e a negação são formas mais elevadas de existência do que a própria mulher.[12] Mais concretamente, essa é a prática ideológica da organização do consenso e da desconstrução da dissidência, tão necessária para essa prática profissional. Para Kristeva, a mulher é uma atitude, não um sujeito sexual ou político. Como Ann Rosalind Joses (1981, p. 249) demarca, “a ‘mulher’ para Kristeva não representa um sexo, mas uma atitude sem nenhuma resistência à cultura e a linguagem convencionais; os homens também têm acesso a esse jouissance[13] que se opõe ao falocentrismo.” A mulher representa a semiótica – uma brisa/pântano oceânico da díade mãe-criança. A comunicação do ritmo, o som pré-verbal. “Ela” é uma atitude mais bem sustentada por homens: para Kristeva, é nas obras de autores como Joyce, Artaud, Mallarmé, etc. que esse estado semiótico de união com o maternal é mais bem elaborado. Essa, suspeito, é a razão pela qual Kristeva proíbe mulheres de mencionarem o jogo e se moverem para a subjetividade: isso bloquearia o acesso masculino à fonte materna primária de sua criatividade verbal, profanaria a memória ancestral que os homens têm da Mãe. Mulheres reivindicando e declarando essa matriz seria algo terrível. O verdadeiro caos seria estabelecido. Logo, mulheres devem permanecer quietas e pensar no bem do império linguístico. Do ponto de vista de Kristeva, mulheres que falam sobre o que é ser mulher são mal-educadas.

“Sejamos realistas”, dizem algumas. “Você realmente acha que pode começar do zero e deixar toda a teoria completamente de lado só porque ela é masculina? Você não vê que pode escolher algo nisso tudo ao invés de fazer uma teoria feminista?” Ou, como Elizabeth Grosz[14] pontua, ao introduzir feministas à Jacques Lacan, “feministas deveriam ser capazes de subverter e/ou aproveitar estrategicamente o que é útil sem se comprometerem ontológica, política e moralmente com aquilo que é mais problemático” (1990, p. 7). Isso se baseia em seu entendimento da psicanálise como “um método de leitura e interpretação (onde questões como a verdade, o viés e a verificação não são relevantes)” (1990, p. 21). Essa ciência racional – ou irracional – é metodologia pura, uma velha ideologia que as críticas feministas à ciência expuseram (Leller: 1985; Harding, et. Al: 1983; Lloyd: 1984). As recentes análises feministas da racionalidade masculina demonstram o quanto ela é subjetiva e o quanto ela mascara e aprimora a dominação masculina. Tais críticas epistemológicas alertam para uma neutralidade perigosa e superficial.

A objeção ao “começar do zero” nega o pensamento social e político das mulheres e seu apagamento. Em primeiro lugar, mulheres que tentam utilizar ingredientes não processados em suas receitas, a fim de evitar a preservação de categorias e implicações masculinas, acabam punidas. Qualquer uma que tenha feito isso sabe que confrontar o patriarcado ou criticar o malestream não é fácil: envolve riscos e tem consequências. Há muito pouco suporte para uma obra feminista radicalizante; ela tem um exorbitante custo político, pessoal, econômico e íntimo, como Dale Spender atesta em Women of Ideas and What Men Have Done to Them (1983). Toda a obra feminista encara uma realidade de excepcional hostilidade mascarada por uma ideologia vaidosa de aceitação por instituições sexistas, algumas das quais consomem os Estudos das Mulheres como um item de prestígio. A obra radical é percebida como perigosa e desconcerta aqueles que estabeleceram arranjos mais estáveis com os sistemas patriarcais. Mais do que proibir sua originalidade, vamos nos lembrar de que dilacerar a escrita de mulheres é um processo histórico e político. Nosso escárnio deveria ser direcionado ao pensamento malestream e ao processo que exclui, distorce e suprime a escrita e a história das mulheres. Como Virginia Woolf demonstra, nós devemos interrogar continuamente essa “civilização” e questionar: “aonde afinal isso está nos levando, essa procissão dos filhos homens dos intelectuais?” (1947, p. 115)

Quanto à ideia de que feministas seriam catadoras de sucata das latas de lixo das ideias masculinas, não estamos tão nuas assim. A noção de que precisamos ser resgatadas desse lixão sugere que ele não está imediatamente disponível em todos os lugares e a todo tempo. Os produtos mais atualizados da cultura masculina são abundantes e baratos; são as coisas mais acessíveis que existem na vida. Na verdade, devemos pagar para não obtê-los, de tão gratuitos que são. O que temos então é dificuldade em recusar, ou não escolher, os produtos teóricos masculinos.

A segunda dificuldade é a relação entre teoria e ação, implícita na noção de que a teoria feminista deve ser um rearranjo e uma seleção da teoria masculina, não um conhecimento que considera as experiências femininas. Sob essa noção reside o histórico e particular dualismo entre intelecto versus ação, teoria versus prática, uma metodologia e ideologia masculinas que treinaram e restringiram a todas nós. Ao ponto de agora alguns sugerirem (Weedon: 1987; Nicholson: 1990; Hekman: 1990) que a teoria masculina deveria ser a vanguarda da prática feminista, refletindo novamente o senso de inferioridade e crença de que todo o pensamento feminista será e deverá ser derivativo dos textos dos homens e não da prática das mulheres. Além disso, essa aproximação não reconhece outras feministas e outros feminismos como alternativas ao texto masculino. Não seria a obra de mulheres e feministas – negras, lésbicas, judias, trabalhadoras, terceiro-mundistas, nativas – uma fonte mais significativa para a compreensão da diferença e da alteridade do que os escritos de homens brancos ocidentais?

O excelente artigo de Barbara Christian pontua como a prosa mulherista tem sido negligenciada. Essa é uma nova linguagem dos homens brancos ocidentais[15] que “mistifica ao invés de esclarecer” a condição dos negros e das mulheres (1988, p. 17). Relacionada ao ofuscamento da teoria/ação pelo pós-modernismo está a questão da experiência e o que Hartsock (1983) e outras chamaram de “perspectiva”. Respondendo às acusações de que o feminismo político seria “essencialista”, Modleski pontua: “É óbvio que para muitas mulheres a frase ‘experiência feminina’ é um sinônimo para ‘experiências de opressão política sofridas por mulheres’, e é em torno dessa experiência que elas se organizaram e é para além dessa experiência que elas desenvolveram um senso de solidariedade, comunalidade e comunidade” (1991, p. 17). De fato, a escrita de bell hooks é um exame profundo dos obstáculos, mas também dos potenciais, para a solidariedade feminina. Ela se baseia na experiencia de uma mulher negra. Hooks ilumina as diferenças raciais e os processos racistas, e reconceitua a comunidade e a solidariedade femininas. Ela acusa o patriarcado heterossexual e branco de essencialismo no momento em que grupos marginalizados, que partiam de suas próprias perspectivas, se tornavam alvo do pós-modernismo “apolítico”. Em um reexame de Essentially Speaking, de Diana Fuss, ela escreve que: “As políticas identitárias emergem das dificuldades de grupos explorados em terem uma perspectiva a partir da qual criticar as estruturas dominantes, uma posição que dê propósito às dificuldades. A pedagogia crítica da libertação necessariamente abraça a experiência, a confissão e o testemunho como formas relevantes de conhecimento” (1991a, p. 180). Resistindo à noção de que raça e experiencia não importam, P. Gabrielle Foreman mostra que “a raça – e as formas de sobrevivência que desenvolvemos para resistir às Forças Armadas da América – é concreta em uma cultura racista que recusa a admitir isso de forma tão obstinada. Sabemos disso, mas parece óbvio demais para apontarmos. Enquanto isso, nosso silêncio é rapidamente preenchido com conceitos pós-modernos, pós-Thurgood Marshall[16], que reduzem o significado da raça” (1991, p. 13).

Existe uma política de identidade para o feminismo pós-estruturalista: uma identificação com o texto masculino e branco. Elizabeth Meese, por exemplo, escreve: “Quando o gênero é o foco para a análise da diferença, a crítica desconstrutivista pode ser considerada idêntica ao projeto feminista” (1986, p. xi). Outros gastam tempo catalogando as convergências e divergências do feminismo a partir do desse ponto de vista masculino. Alice Jardine (1985) faz isso em Gynesis,[17] e Hekman (1990) em Gender and Knowledge. Alguns insistem em dizer que o feminismo pertence ao pós-modernismo. Em “The Discouse of Others: Feminists and Postmodernism”, Craig Owens tenta erroneamente aumentar o status do feminismo argumentando que ele é parte do pós-modernismo:

A ausência de discussão a respeito das diferenças sexuais em escrito sobre o pós-modernismo, bem como o fato de que algumas mulheres se engajaram no debate modernista/pós-modernista, sugere que o pós-modernismo pode ser outra invenção masculina engenhada para excluir mulheres. Eu gostaria de propor, no entanto, que a insistência das mulheres na diferença e na incomensurabilidade pode não apenas ser compatível com, mas também uma instância do pensamento pós-moderno. (1983, p. 61, 62)

Linda Nicholson (1990, p. 6) sustenta que a teoria feminista “pertence ao terreno da filosofia pós-moderna”. Jane Flax (1990, p. 42) também fagocita o feminismo ao pós-modernismo: “Teóricas feministas entram e ecoam dentro do discurso pós-moderno...”; “feministas, como outros pós-modernistas” (1990, p. 42). Flax (1990, p. 40) agora acredita que “o desenvolvimento avançado da teoria feminista (e, portanto, uma melhor compreensão do gênero) também depende de inserirmos nossa teorização dentro disso e de a traçarmos de forma mais autoconsciente a partir conteúdos filosóficos mais amplos dos quais ela é ao mesmo tempo uma parte e uma crítica.” Flax contradiz sua posição radical anterior em uma prática sócio-simbólica feminina e no marxismo: “Se negamos nossa própria experiência, se decidirmos a priori adequá-la a essa experiência que outros decidiram ser a politicamente correta, perdemos completamente a possibilidade de compreendermos e superarmos nossa opressão” (1977/78, p. 22).

A aproximação à costela de Adão é abertamente estabelecida em Feminist Practice and Post-Structuralist Theory, de Chris Weedon, e mais implícita em Unruly Justice, de Nancy Fraser. Em nenhum desses livros nós obtemos um senso claro da luta real ou uma oposição significativa com relação à teoria masculina, além disso, suas valorações enquanto críticas também são limitadas. Pelo contrário, a contextualização majoritária de cada uma das autoras é uma aproximação especializada da teoria masculina ao movimento das mulheres. Ela sugere uma nova fórmula aristotélica através da qual a teoria é masculina e a ação é feminina, passiva, presente aqui para ganhar corpo através da semente e do seminário masculinos. Experiências femininas são tomadas como um tributo para serem formadas e informadas a partir da teoria masculina. Isso não é a “liberdade das lealdades irreais” (Woolf: 1947, p. 205).

Patterns of Dissonance (1991), de Rosi Braidotti, é um livro mais complexo. Braidotti é afetada pela coincidência de que a credibilidade funcionaria das duas formas, elaborando um plano de contingência, bem como [a definição do que seriam] as mulheres e [a definição do que seria] o movimento. Dada a crise no conhecimento filosófico, ela argumenta que estamos todos juntos nessa e que “o fio condutor de todos nós, tanto mulheres quanto homens, é uma corda bamba amarrada acima do abismo” (1991, p. 15).

Que tipo de sistema é o pós-modernismo? Certamente, não é pós-patriarcal. Afinal, quem o mercado da cidade pós-estruturalista compra, vende, troca, credita e legitima? Em Yearning, race, gender and cultural politics, bell hooks pergunta “o que significa quando, primordialmente, homens e mulheres brancos estão produzindo o discurso ao redor da Alteridade?” (1990, p. 53). O Outro é incluído – na teoria! (1990, p. 54). Na realidade, “poucos estudiosos não-brancos têm recebido subsídios para investigar e estudar todos os aspectos da cultura branca partir de uma perspectiva da diferença” (1990, p. 55). O Outro da raça é desalojado e apagado no quadro pós-moderno da diferença, bem como o Outro do sexo. A condição pós-moderna não tolera a oposição entre o negro e o branco, entre a fêmea e o macho; ela se envergonha por palavras como “luta” e “solidariedade”: “Palavras como o Outro e a diferença estão tomando o lugar de palavras comumente conhecidas que são julgadas caretas ou muito simplistas, palavras como opressão, exploração e dominação” (1990, pp. 51-52). Kathleen Barry também critica o mercado acadêmico, o esvaziamento das análises sobre o racismo, o sexismo e a opressão de classe, bem como o “defeminismo dos estudos das mulheres” (1991, p. 83). “Uma imensa energia política é dedicada a ver que as alternativas são cortadas pela raiz, tornadas ridículas e nunca fundamentadas de forma adequada”, acusa Mary O’Brien com referência aos serviços de cuidado das mulheres e da saúde (1989, p. 213).

Em sua introdução a Feminism/Postmodernism, Nicholson define os pós-modernistas como críticos da objetividade e da neutralidade, sendo, como ela diz, “ainda mais radicais” (1900, p. 3) do que a obra de estudiosos envolvidos com “outros” movimentos políticos, incluindo os movimentos de liberação feminista, marxista, negro e gay. São os pós-modernistas, não as feministas, que “estenderam o campo onde o poder foi tradicionalmente visto em operação a partir, por exemplo, do estado e a economia, até os domínios da sexualidade e da saúde mental” (1990, p. 4). Consequentemente, pelo menos um século de diversos estudos e práticas feministas é desmerecido, ignorado, reescrito e trivializado. Parece que um certo consenso de autoridade tem sido promovido e reafirmado, uma metanarrativa feminista pós-moderna um tanto totalizante a respeito da história e do potencial do feminismo. É curioso como a prática crítica não é feita em cima do estudo da cultura ou da epistemologia do pós-modernismo. Nicholson acredita que o pós-modernismo desconstrói o viés da “visão olho de Deus” (1990, p. 2, 3) da metodologia Iluminista. Acredito que Nicholson tenha lido Derrida, mas não o reconheceu. Ao mesmo tempo, o livro de Nicholson foi bem recebido por misóginos Iluministas; como Modleski aponta, “feministas pós-modernistas podem desejar considerar a forma como acabarão nessa nova ‘aliança’ com o humanismo antifeminista” (1991, p. 14).

Gender and Knowledge, Element of a Postmodern Feminism vai um passo além da consideração do feminismo como um aspecto do pós-modernismo e interpreta o pós-modernismo como o (pós) feminismo final. Mas então, o “consenso”, como Mary O’Brien ironiza, “se situa em uma percepção pública de que, por mais imperfeito que um sistema de pensamento possa ser, ele é a única saída” (1989, p. 213). E a saída aqui é a absorção de todo o espaço crítico pelo pós-modernismo. O projeto de Hekman é pós-modernizar o feminismo; ela não faz uma crítica feminista ao pós-modernismo, mas uma “aproximação pós-moderna ao feminismo” (1990, p. 3). Não é mais uma questão de ampliar o pós-modernismo a partir da adição do gênero; é o feminismo que deve ser purgado por esse pós-modernismo de tendências iluministas, essencialistas, absolutistas e fundamentalistas. A epistemologia cartesiana, não a classe ou a heterossexualidade, é o principal inimigo aqui, e Foucault, Derrida e Gadamer são apresentados com a finalidade de criticarem o feminismo. É óbvio que o maior alvo de Hekman não é o sexismo do pensamento social e político, mas a literatura da “via feminina do conhecimento”. Daly, Ruddick, Gilligan, Chodowo, Lorde, a teoria feminista da perspectiva, o “campo feminista marxista” (1990, p. 40), as “contraditórias” (1990, p. 30) feministas radicais, as pensadoras maternais, todas são, de forma distinta, menos perfeitas que Derrida e Foucault: “O caso mais difícil para uma feminista pós-moderna pode ser resolvido através de um exame do trabalho de Derrida e Foucault” (1990, p. 155). Hekman propõe uma “conversa de gente”[18] [sic] (1990, p. 9) entre o feminismo e o pós-modernismo (1990, p. 123). Em Taming of the Shrew, parece que apenas um homem pode falar a respeito de uma mulher exercendo determinismo biológico. A afirmação de Hekman de que a vida com homens sob a penumbra do pós-modernismo seria diferente da mesma sob seu “Iluminismo” não é convincente.

Modleski descobre que “o que distingue esse momento de outros momentos da reação é a medida em que ele foi realizado não de forma contrária ao feminismo, mas em nome dele” (1991, p. x). “Postmortem on Postfeminism” (1991, pp. 3-22), de Modleski, esboça o processo literal e político através do qual uma retaliação feminizada mina o feminismo e nos manda “de volta para um mundo pré-feminista” (1991, p. 3). Ela aponta para os “feminismos ginocidas” (1991, p. 4), fascinados pela desconstrução da masculinidade; ironicamente, o feminismo só é valorizado enquanto um “condutor para o campo mais compreensivo dos estudos de gênero”.

Eu rejeito a dicotomia pós-modernista entre teoria e prática, bem como o uso teórico masculino da fêmea/experiência enquanto matéria. (A criança é normalmente matricida e possui a ilusão de nascer de si mesma ou do pai.) Fraser e Weedon, entre outros, sugere que se alguém está realmente comprometida com a mudança social, ela deve ler e usar as obras masculinas. Nosso ativismo não deveria ir além de nos tornarmos especialistas trazendo formulações masculinas para as questões do movimento? Trazer teoria masculina para o movimento de mulheres não é crítica ou intervenção feministas; é uma posição de compromisso com as instituições e uma forma de silenciamento. Joan Scott enxerga a teoria como uma forma de encomendar a experiência e determinar a prática política. Precisamos, diz Scott (1988, p. 33), de uma teoria que irá nos permitir pensar, analisar e articular, “E precisamos de uma teoria que seja relevante para a prática política. Me parece que o conjunto teórico que mais preenche esses requisitos é o pós-modernismo” (1988, p. 33). Ao invés disso, eu argumento que a melhor metodologia para a avaliação do resultado prático da teoria, que nos é dada como sendo aquilo que as feministas devem fazer se nós estivermos realmente preocupadas com a mudança social, se origina das políticas feministas e das experiências das mulheres. Não um afluente ou uma coincidência com a filosofia masculina; as mulheres devem ser a matéria e a energia: o futuro. Isso é o que o The Milan Women’s Bookstore Colective sugere no trabalho coletivo Sexual Difference:

Esse livro é sobre a necessidade dar sentido, enaltecer e representar em palavras e imagens a relação entre duas mulheres. Se colocar a prática política em palavras é a mesma coisa que teorizar, então esse é um livro teórico, pois as relações entre mulheres são o sujeito-matéria de nossa política e desse livro. Esse é um livro teórico, mas intercalado com histórias. Acreditamos que escrever teorias é, em partes, contar sobre a prática, já que o raciocínio teórico geralmente se refere a coisas que já possuem nomes. Aqui estamos lidando, em partes, com coisas que não possuem nomes. (1990, p. 25).

Com certeza, trazer o movimento de mulheres e a teoria feminista para encararem a ideologia e a prática masculinas é uma posição mais arriscada, e o Millan Collective toma esses riscos.

Em (Ex)Tensions, Elizabeth Meese reage contra as acusações de que as desconstrutoras feministas seriam filhas de pais, não de mães, e contra os ataques às pioneiras da crítica literária feminista, consideradas dominantes, severas, austeras, restritivas, controladoras e ortodoxas. No particular, ela aponta as obras de Showalter, Baym, Marcus, Robinson e Auerbach em Feminist Issues in Literaly Scholarship, editado por Shari Benstock. Meese (1990, p. 9) parece estar furiosa com Showalter[19] que “incita as críticas feministas a se manterem fiéis à teoria recebida ‘através do movimento de mulheres e dos estudos das mulheres’.” Meese toma a posição de que “O Pai Sabe Mais” – ou ao menos sabe aquilo que a mãe não sabe – e que a desconstrução forçará o feminismo baseado nos Estudos das Mulheres a renunciar seu poder e “ortodoxia”. Desse modo, Meese reencena a raiva da filha e a rejeição à mãe, virando-se para o Pai que, ironicamente, a recria como ele mesmo. Luce Irigaray escreve o obediente processo da filha em “And One Doesn’t Stir Without the Other” (1981, p. 62):

Te deixarei por alguém que parece mais vivo que você. Por alguém que não me prepare nada para comer. Por alguém que me deixe vazia, de boca aberta para a verdade. Eu o seguirei com meus olhos, ouvirei o que ele diz, tentarei andar atrás dele.

Escapar para a Casa do Pai não é uma das opções. É o destino da vida patriarcal de esposa. Jane Gallop coloca a traição dessa forma:

Os pensadores pós-modernos estão se defendendo contra a queda do patriarcado tentando não ser homens. Em drag, eles imitam o feminino ao invés de pensar seus lugares como homens em um patriarcado obsoleto. As pensadoras pós-modernas se encontram no dilema de tentarem ser como o Papai ou tentarem ser uma mulher. A traição é intrigante e até mesmo engraçada [sic], mas também problemática se alguém suspeitar de que essa é a última armadilha do pai para seduzir a filha e obter seu respeito, o mesmo respeito que legitima a lei do pai (1988, p. 100).

O absurdo real do feminismo pós-moderno é seu contexto sexista. Por exemplo, em uma conferência recente, o comentarista, um homem[20], criticou Nancy Fraser por suas referências escassas à obra feminista. Mas ele já se posicionou contra o sexismo de Foucault ou da teoria masculina? Esses homens, que aceitam ler textos feministas, frequentemente só sabem reclamar de que a escritora não é feminista o suficiente. Ele não reclamou do fato de que Foucault não é antissexista – o que, de qualquer modo, não envolve o mesmo risco político que Fraser corre.

As objeções à ruptura da tradição pelo feminismo radical são particularmente acadêmicas, pois é na instituição que nós devemos nos situar discursivamente para escrevermos de maneira crível. Pois é verdade que se nós lermos, escrevermos ou falarmos sobre mulheres, poucos darão atenção ao que dizemos, mesmo que as mulheres referidas não sejam feministas. Logo, a objeção em deixar para trás a teoria masculina expressa um medo real de ser silenciada: a menos que você leia, escreva e fale para os meninos, ninguém te dará ouvidos. Você ficará de fora da determinada e policiada arena do discurso. Agora, na academia, você não pode dar um pio a respeito da teoria masculina. Você deve proceder com uma crítica imanente, ou seja, você tem que interpretar habilmente as partes contra o todo. Você mostra, por exemplo, como alguns pressupostos da obra, na verdade, combatem seu declarado compromisso com a libertação humana, mas uma vez ela remediada, ou seja, recuperada, a teoria funcionará para mulheres. Uma crítica imanente pode permanecer no círculo acadêmico masculinista. Nessa posição, mulheres se tornam técnicas da teoria masculina e precisam reprogramar a máquina, transformando-a de uma máquina de guerra contra mulheres em uma máquina de guerra mais gentil e bondosa que nos mate suavemente. Essa é uma tarefa envolvente e, após anos cumprindo esse papel, é compreensivel que haja um pequeno desejo em admitir de que o esforço foi concretamente fútil. Um investimento foi feito e a conformidade não ficou completamente de fora. Que atitudes e sentimentos esse contexto sexista produz entre mulheres oposicionistas que recusam esse material masculino? Uma mulher circunscrita por homens têm poder e segurança para ser generosa? Comprometendo sua liberdade, será ela menos capaz de comprometer a nossa? Talvez o aspecto mais pernicioso desse arranjo, além das formas com que ele coloca mulheres umas contra as outras, é o fato de que, embora os valores acadêmicos masculinos valorizem que tenhamos domínio sobre nossa liberdade, não é preciso pagar muito para obtê-la. A cultura masculina já controla um grande contingente de vidas femininas. Contudo, eles parecem querer mais, mas sempre pela mesma pechincha. As dominadas são muito acessíveis.

Esse livro aponta para o que as partes faltantes e ocultas do pós-modernismo que foram camufladas nos processos de reabilitação que outros empreenderam. Ao fazer isso, sugiro que a crítica feminista não pode ignorar a misoginia que constitui a prática dessa teoria. Não é possível tirar um pedaço da bandeira das “teorias” do Nacional Socialismo ou da Supremacia branca com o propósito da libertação, mesmo que o status nas instituições do alto conhecimento tenham exigido essa metodologia e que as figuras chave para o pós-estruturalismo, como Heidegger e de Man, tenham colaborado com isso. [21] Essas teorias masculinas não são puramente teóricas. O que estou mostrando através da discussão desses textos é que as práticas ideológicas são reais, e que uma parte essencial da estratégia feminista é estar atenta aos masculinistas. Além disso, nem todo pensamento é masculino e saber disso também é uma significativa atividade feminista.

Na(s) sala(s) dos homens

Quando eu era jovem acreditei em uma conversa intelectual:

Achei que os desenhos que tecemos na fumaça rançosa

Flutuaram do paraíso das ideias.

Para ser merecedora do elevado discurso masculino

eu deveria me esfregar no desprezo como uma batata no ralador,

chupar esnobes, atravessar orgulhosamente através das drogas no chão.

eles falvam sobre integridade e tédio existencial

enquanto as mulheres buscavam engradados, faziam abortos

na cozinha, alimentavam as crianças e eram leiloadas.

Finalmente, é claro, aprendi como os olhos deles me percebiam:

quando os aborreci, colocaram em minhas mãos um novo poema para beliscar

quando trouxe meus mapas mentais de Sartre ou Marx,

eles disseram, “ela está tentando chamar atenção,

oferecendo seus peitos e coxas.”

Pisei em ovos, eles igualmente trêmulos:

viram um mascate de peixes vendendo na rua.

Agora sou grosseira quando os nomes abstratos começam a piscar.

Saio da cozinha para falar de repolhos e hábitos.

Me esforço para lembrar de ver o que as pessoas fazem.

Sim, mantenha os olhos nas mãos, deixe a voz zumbir.

A economia é o osso, a política é a carne,

Veja em quem eles batem e quem eles comem,

Veja em quem eles se aliviam, veja quem eles possuem.

O resto é decoração.

Marge Piercy (1982, p. 80)

Circles on the Water[1] Os melhores estudos sobre H.D. são representados pelo trabalho de Rachel DuPlessis (1979; 1986; 1981); Susan Starford Friedman (1981; 1985; 1990); Deborah Kelly Kloepfer (1984) e Friedman e DuPlessis (1990). (N. da A.)

[2] DELEUZE, Gilles. Mil platôs (vol. 4). São Paulo: Editora 34, 2012. (N. da T.)

[3] Um dos casos de histeria mais estudados por Freud foi o de Anna O., que, na verdade, era a feminista judia Bertha Pappenheim. Sua experiencia com a dominação masculina e as organizações de direitos das mulheres são narradas de forma preliminar por Marion A. Kaplan (1979), no capítulo 2 de The Jewish Feminist Movement in Germany. Ver também “Hysteria, Psychoanalysis and Feminism: The Case of Anna O.,” de Dianne Hunter (1985), em The (M)other Tongue, editado por Shirley Nelson Garner et al. (N. da A.)

[4] A história sexista das feiticeiras em The Newly Born Woman, de Catherine Clément (Cixous and Clément: 1975/1986) transforma a perseguição em uma relação de codependendência, um encontro familiar disfuncional. Ela insinua um sadomasoquismo: “A histérica precisa ‘sair de cena’” e “dar lugar à dupla: perversão e histeria, inquisidor e feiticeira” (1975/1986, p. 56). (N. da. A.)

[5] Uma nota sobre o uso: eu uso apenas a forma masculina pois argumento que é justamente o masculino aquele que é concebido pelos e nos textos pós-modernos. A posição deles não pode ser acriticamente estendida para mulheres – fazer isso tornaria invisíveis as experiências femininas. Esse livro estuda a ideologia masculina e aponta para o referencial masculino desses conceitos. Eles, dele e homem são termos, portanto, apropriados. (N. da. A.)

[6] Malestream é um neologismo em inglês que descreve a situação na qual a investigação científica se centra numa perspectiva masculina e assume que suas conclusões podem se generalizar a toda a população. O termo foi utilizado pela primeira vez por Mary O'Brien, em seu livro de 1981 The Politics of Reproduction (Política da Reprodução) e implica um jogo de palavras com o termo em inglês mainstream (corrente principal) e consiste numa apropriação do conceito, aplicado à produção de conhecimento em ciências sociais. (N. da T.)

[7] Felizmente, temos a visão de Audre Lorde (1984) sobre os usos do erótico para a conexão e a comunidade, trabalho e alegria. (N. da A.)

[8] HOOKS, bell. Teoria Feminista Da margem ao Centro. Sororidade A Solidariedade Política Entre Mulheres. São Paulo: Perspectiva, 2019. (N. da T.)

[9] Foi o que aconteceu em Nairóbi, 1985. Ver Charlotte Bunch (1987(, Passionate Politics, Section Five, “Global Feminism”, pp. 269-362. (N. da A.)

[10] “Argumentum ad nauseam é uma expressão em língua latina que se refere à argumentação por repetição, que consiste em repetir insistentemente a mesma afirmação até o ponto de, metaforicamente, provocar náusea.” (N. da T.)

[11] Em sua interpretação do mito de Adão e Eva no Jardim do Éden, Anne-Marie Dardigna lembra o ato de subversão: Eva sente a presença da Árvore do conhecimento, prova o fruto e adquire novos valores de prazer e percepção. Quando ela rompe o pacto com o Pai e o Filho, ela é punida pela dominação masculina por seu desejo: “Seu desejo deve ser seu marido, e ele deve comandá-los.” Em Gêneses, a aliança entre Pai-Filho é reafirmada: “o Pai e o Filho são reconciliados a partir da negação do desejo de Eva enquanto sujeito a partir de sua transformação em objeto de desejo” (1981, p. 179). Os homens permanecem com medo dos maridos: conhecer mulheres e conhecer uma mulher ameaça a Lei dos Pais. (N. da A.)

[12] Para um exame das aproximações críticas ao trabalho de Kristeva, ver Eleanor Kuykendall (1989) que ilustra como Kristeva endossa o paradigma freudiano e “não deixa lugar para uma concepção feminina da agência” (1989, p. 181). Gayatri Spivak é clara: “Sou repelida pela política de Kristeva: o que me parece ser a aliança dela com uma espécie de narrativa histórica banal para produzir ‘o tempo das mulheres’: o que me parece a cristianização da psicanálise; o que me parece um tipo de Europeísmo ocidental feroz: e o que me parece ser seu implícito positivismo de longa-data: naturalizando o coro, naturalizando a pre-semiótica, etcetera”. (1989, p. 145) (N. da A.)

[13] Ou gozo, em português. (N. da T.)

[14] Grosz expõe mais inadvertidamente a supremacia masculina com a seguinte afirmação: “[Foi] Dado a mãe (até agora) o indispensável papel de gerar filhos...” (1990, p. 146). Úteros e placentas artificiais são ainda uma fantasia. Mesmo que Grosz se refira a “mães contratadas”, essa negação delas enquanto mães participa da ideologia patriarcal que privilegia a genealogia genética acima do nascimento (Brodribb: 1989a). (N. da A.)

[15] Ver Hooks (1990, 1991a) para uma consideração crítica das diferenças de raça, sexo e a diferença. Barry (1990), p. 100) critica o racismo de alguns feminismos pós-modernistas. Contrário à sua alegada superioridade nessa questão, o Feminismo/Pós-modernismo, por exemplo, não possui engajamento substancial com a questão, conforme pontua Modleski (1991, p. 18). Em seu Capítulo 9 “Reducionismos pós-modernos: diversidade versus especificidade”, Angela Miles argumenta que “a política integrativa de muitas feministas de cor e lésbicas são complexas o bastante para facilmente serem mal entendidas como essencialistas e desconstrucionistas pelos que rejeitam as possibilidades dialéticas... Hoje, não é difícil ver práticas diversas, heroicas e animadoras entre grupos cada vez maiores de mulheres que estão conscientemente e coletivamente reivindicando o direito de definirem a si mesmas e suas identidades, falarem por si mesmas e darem nome a seu mundo; [mulheres] que estão articulando seus próprios valores e visões; que estão comprometidas com a construção da solidariedade e da irmandade enquanto articulam suas diferenças. Contudo, feministas pós-modernas escolhem não ver as novas possibilidades dialéticas que essa prática cria e revela. Sua teoria permanece impermeável às lições assim como aos imperativos da prática.” (N. da A.)

[16] Thurgood Marshall foi um juiz associado da Suprema Corte dos Estados Unidos de 2 de outubro de 1967 até 1 de outubro de 1991. Foi o 86° juiz associado e o primeiro juiz associado afro-americano dos Estados Unidos. (N. da T.)

[17] Ver Toril Moi (1988) para uma crítica ao trabalho de Jardine enquanto uma pós-feminista que nunca teve de verdade um estágio feminista. (N. da A.)

[18] “conversation of mankind”, no original. Mankind pode ser considerado um termo universalizante misógino já que sua raiz pressupõe a neutralidade do “homem” (man) enquanto totalidade daquilo que é considerado humano. (N. da T.)

[19] Ver Modleski (1991, pp. 3-6) para ver um relato de Elaine Showalter voltado aos estudos de gêneros e aos “feminismos ginocidas”. (N. da A.)

[20] Tom Wartenberg, discursando em uma sessão especial sobre Unruly Practices, de Nancy Fraser, no Society of Phenomenology and Existencial Philosophy, 29º Encontro Anual, 11 de outubro de 1990, Valhalla, Pennsylvania. (N. da A.)

[21] A exposição de Victor Farias do Nazismo de Heidegger causou um tremendo debate na França, um debate que se traçou em Ferry e Renaut (1988). A resposta de Derrida merece atenção especial; uma leitura dela e de sua defesa do jornalismo de guerra de Paul de Man para o Jornal da Bélgica sob o domínio nazista é essencial para avaliar se a desconstrução é mesmo a metodologia anti-totalitária que se diz ser. Heidegger and Modernity, de Luc Ferry e Alain Renaut, translated by Franklin Philip, Chigaco: The University of Chicago Press, 1990; Victor Farias (1989), Heideger and Nazism, Temple University Press; and Jacques Derrida (1989b), Of Spirit, Heidegger and the Question, translated by Geoffrey Bennington and Rachel Bowlby, Chicado: University of Chicago Press; Jacques Derrida “Like the Sound of the Sea Deep within a Shell: Paul de Man’s War,” in Critical Inquiry, 14, 3, Spring, 1988 pp. 590-652; David Lehman (1991), Signs of the Times, Deconstruction and the Fall of Paul de Man, New York: Poseidon; Thomas G. Pavel (199), The Feud of Language, A History of Structuralist Thought, Oxford: Basil Blackwell, especialmente “Post-Scriptum: The Heidegger Affair”. (N. da A.)